- Shop

- Ökotopia

- Akademie

- Klett Kita Welt

- Jobbörse

- Schnäppchenecke

Aus dem Inhalt:

Das Thema "Armut in der Kindheit" ist etwas aus der Tabu-Ecke herausgerückt, es wird öffentlich stärker wahrgenommen, und das quantitative und qualitative Wissen über die Lebenslagen, Formen und Folgen von Armut in der Kindheit hat zugenommen. Was in die Zukunft hineinreicht, ist dabei keineswegs materielle Armut allein. Ein fatales Wirkungsgeflecht von Unterversorgung in allen Lebensbereichen, bei der Ernährung, Wohnung, Gesundheit und Bildung, führt zu sozialer Ausgrenzung und Begrenzung von Verwirklichungs- und Teilhabechancen in vielfältigem Sinne – eine nachhaltige Wirkung, die sich keiner wünschen kann.

Es ist nicht die Sozialpädagogik, die an den Ursachen für Armut viel ändern kann. Die Weichen für strukturelle Verbesserungen wurden und werden in Politik und Wirtschaft gestellt. Gleichwohl können sozialpädagogische Fachkräfte und Kitas als Lobby für Kinder ihre Stimme erheben. Im Zusammenwirken mit Trägern und Politik kann viel bewegt werden, und es ist erstaunlich und aller Würdigung wert, was Einrichtungen leisten, um armen Kindern die Teilhabe zu ermöglichen, die allen zusteht. Da gibt es viele engagierte Fachkräfte und kreative Lösungen, wenn es etwa darum geht, alle zum Ausflug oder ins Theater mitzunehmen, gesundes Essen zuzubereiten, Bewegungsangebote zu machen, frische Kleidung bereitzuhalten. Und das alles, ohne jemanden zu beschämen. Teilhabe an allem, was die Kita bieten kann, fördert Bildung, Selbstwirksamkeit und Selbstachtung bei Kindern und ihren Eltern.

Aus dem Inhalt:

Inzwischen haben sich Lebensentwürfe und Einstellungen zu familiären Ordnungen in vielfältiger Weise verändert. Damit einher gehen veränderte Arbeitsmarktbedingungen, die erheblichen Einfluss auf Männer- und Frauenbiografien haben. Auf der Suche nach der Ausgestaltung moderner Vaterschaft finden sich Väter heute verstärkt im Familien- und Kinderleben wieder, beteiligen sich mehr und mehr an der Lebenswelt und der Entwicklung ihrer Kinder. Die Bedeutsamkeit der Präsenz des Vaters ist hör- und spürbar, sobald das Kind von ihm erzählt. Das gilt auch für jene Kinder, die ohne Vater aufwachsen. Er ist, neben der Mutter, die wichtigste emotionale Bezugsperson und damit mehr als ein Rollenvorbild für ihre Kinder. Kitas können ein Ort sein, wo sich dies nicht nur widerspiegelt, sondern auch aktiv gefördert wird.

Aus dem Inhalt:

Offene Arbeit ist ein pädagogisches Konzept, das sich uneingeschränkt auf die Lebenswirklichkeit des Kindes einlässt. In guter Offener Arbeit hat das Kind die Wahl zu entscheiden, wohin und mit wem es sich bewegt, wie lange es verweilt, wann es etwas beginnt oder beendet – oder gar selbst eine Tür hinter sich schließt, um in Ruhe spielen zu können.

Bei einer Entscheidung für Offene Arbeit stehen Veränderungen auf vielerlei Ebenen an, die sich sowohl im Außen zeigen und auch auf innere (Lern-)Prozesse jeder einzelnen Erzieherin wirken. Kitas, die sich aufgemacht haben, praktizieren ganz unterschiedliche Wege der Umsetzung. Die konzeptionelle Dynamik zeigt sich auch in diesem Heft. Entwicklungsprozesse, die alle Beteiligten in der Offenen Arbeit initiieren und erleben, sind sozusagen Programm.

Aus dem Inhalt:

Respekt, Hilfsbereitschaft, Durchsetzungsfähigkeit? Welches sind die bedeutsamsten Werte in Ihrem Leben?

Wurden Sie Ihnen anerzogen oder haben Sie sich diese selbst gebildet? Werteerziehung, Wertebildung in der Kita – der Einfluss pädagogischer Fachkräfte auf die Kinder ist von persönlichen und gesellschaftlichen Werten geprägt, die es verdienen, reflektiert zu werden. Damit einher geht ein bestimmtes Bild vom Kind, welches die Haltung und Handlung der einzelnen Akteure im pädagogischen Kontext spiegelt. In dieser Ausgabe von TPS erfahren Sie, wie Sie Kindern durch Ihr Verhalten Werte vermitteln können.

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

Allerorten wird mit Konzepten, Projekten oder Programmen Sprache und Sprechen der Kita-Kinder gefördert. Inzwischen liegen Erkenntnisse vor, dass ein Sprachprogramm allein nicht ausreicht, um nachhaltig zu wirken. Beziehung und Kommunikation zwischen Erzieherin und Kind spielen eine ebenso wichtige Rolle wie die Kind- Kind-Interaktion und das Einbeziehen der Eltern.

Unter dem Stichwort alltagsintegrierte Sprachbildung lesen Sie in dieser Ausgabe von TPS:

Kinder haben ein natürliches Interesse an ihrem Körper. Sie entwickeln sich psychosexuell wie in vielen anderen Bereichen auf ihre eigene Weise. Ihre Fragen zur Sexualität, die überraschte und peinlich berührte Erwachsene mitunter weit ausholend zu beantworten versuchen, wären meist mit weniger Aufwand geklärt. Die Kenntnis der psychosexuellen Entwicklung des Kindes hilft, ihre Erscheinungsformen einzuordnen. Eine transparente Zusammenarbeit mit den Eltern ist unverzichtbar, auch und gerade, wenn es kulturelle Unterschiede gibt: Ein klares Konzept und eine reflektierte Praxis der Sexualerziehung in der Kita sind für sich schon ein präventiver Beitrag zur Entwicklung einer gesunden, selbstbestimmten Sexualität bei den Kindern.

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

Zwischen Müssen und Wollen: Die Zusammenarbeit mit Eltern erleben Fachkräfte in Kitas häufig ambivalent. Eine vertrauensvolle und konstruktive Kooperation stellt sich nicht immer automatisch ein. Manchmal gibt es eben Interessensgegensätze, unterschiedliche Erwartungen, Angriffe und Streit. Das ist aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Auch konfliktträchtige Situationen lassen sich professionell bearbeiten und sind letztlich beziehungsförderlich.

Aus dem Inhalt:

Von der Familie in die Krippe – in den Kindergarten – in den Hort – in die Grundschule – in die weiterführende Schule usw. Im Alter von wenigen Monaten bis ins Erwachsenenalter verläuft unsere Bildungsbiografie von Station zu Station. Im pädagogischen Kontext wird heute auch von Transitionen gesprochen und diese sind/waren für manche Menschen fließend und werden mit positivem Erleben erinnert, andere erinnern sich ungern, fühl(t)en sich verlassen oder zeig(t)en sich widerspenstig. Genau an dieser Stelle setzen moderne Konzepte zur Gestaltung von Übergängen an: am subjektiven Erleben des einzelnen Kindes und der sinnvollen Beteiligung von Eltern, Pädagoginnen/Pädagogen.

Aus dem Inhalt:

Kinder tun es immer und überall: die Welt erkunden. Mit dem Eintritt in die Kita bieten sich ihnen ungeahnte neue Möglichkeiten, über den bisherigen Erfahrungshorizont hinauszuschauen. Die Kita kann innerhalb und außerhalb ihrer Mauern vielfältiges Wissen zugänglich machen und Bildungsanreize geben. Gleichzeitig begrenzt sie aber auch; was sie repräsentiert, ist immer nur ein Ausschnitt der komplexen Realität draußen. Im Spannungsfeld von Präsentieren und Repräsentieren bewegt sich dieses Heft.

Aus dem Inhalt:

Immer eilig, pünktlich, termingerecht – das mag die Zeiteinteilung von Erwachsenen sein – zumindest das Bemühen darum. Darin eingespannt sind Kinder, ob sie wollen oder nicht. "Mach schnell die Jacke zu", "komm, beeil dich", "wir haben keine Zeit", "jetzt nicht" usw. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Kinder erst nach und nach durch Erfahrung lernen, Zeit zu verstehen. Es lohnt sich "Kinder-Zeit", "Erwachsenen-Zeit" und "Bildungs- Zeit" im pädagogischen Alltag der Kindertagesstätte und darüber hinaus bewusst anzuschauen.

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

Dass in der Kita verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten, wird immer üblicher. Neben den Erzieherinnen und anderen sozialpädagogischen Fachkräften finden sich Heilpädagogen, Psychologen, Therapeuten und andere Experten. Kitas kooperieren darüber hinaus zunehmend mit externen Fachleuten und Diensten. Das bereichert den Alltag, hilft den Auftrag zu erfüllen und die Fachlichkeit zu entwickeln, kann aber auch Probleme aufwerfen: Hierarchiedenken, Konkurrenz, unklare Arbeitsteilung. Wie eine multiprofessionelle Kita gelingen kann, sodass alle davon profitierne, verrät Ihnen diese Ausgabe von TPS.

Aus dem Inhalt:

Geschichte entsteht aus Geschichten. Persönliche Erfahrungen und familiäre Überlieferungen machen Lebensgeschichte aus. Viele Lebensgeschichten schreiben gesellschaftliche Geschichte. Geschichte kennen die meisten aber als unbeliebtes Schulfach, unbeliebt, weil es um Vergangenes, um Auswendiglernen ohne Bezug zur Gegenwart und zu einem selbst ging. Die moderne Geschichtswissenschaft versteht sich als Gegenwartswissenschaft: Wir können gar nicht anders, als geschichtlich zu denken und zu handeln, wir deuten das Vergangene aus unserer tagtäglichen Gegenwart heraus und wir gestalten geschichtliche Entwicklungen und damit Zukunft mit – auch in der Kita.

Lesen Sie u. a.:

Überall auf der Welt wird gelacht. Humor verbindet die Menschen, doch kann unterschiedliche Gruppen auch voneinander trennen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Erwachsene und Kinder aufeinandertreffen.

Oft zeigen Erwachsene Unverständnis für den vermeintlich "kindischen" Humor, während Kinder den ironischen Wortwitz der Erwachsenen missverstehen.

Die aktuelle Ausgabe von TPS widmet sich dem Humor: Was macht Kinderhumor aus und wie kann man Humor in der Pädagogik erleben? Die Beiträge sollen helfen, kindlichen Witz besser zu verstehen und zugleich die heilsame Wirkung des Lachens illustrieren. Beleuchtet werden die unterschiedlichsten Seiten des Humors: von ausgelassener Heiterkeit bis zur diebischen Schadenfreude. Die Artikel enhtalten darüber hinaus Anregungen, wie Sie

die befreiende Wirkung des Humors im pädagogischen Alltag nutzen können.

Aus dem Inhalt:

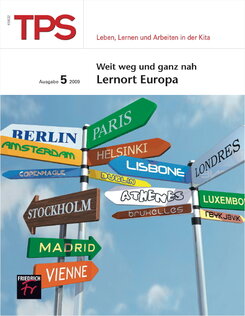

Ob Türkei, England, Norwegen, Italien, Frankreich – nie waren die Chancen für Erzieherinnen größer, europaweit zum Einsatz zu kommen. Und das Angebot der Ausbildung in Europaklassen oder Europaschulen stößt bei angehenden pädagogischen Fachkräften auf große Resonanz. So bleibt schon mal die eine oder andere Erzieherin in dem Land "hängen", in dem sie während der Ausbildung ein Praktikum absolvierte. Spannend auch, wenn eine Kita von sich behaupten kann, Europa im eigenen Haus zu haben – wenn internationale Besetzung zum Konzept gehört.

Über die unterschiedlichen Wege im pädagogischen Bezugsrahmen europäisch zu denken und zu arbeiten schreiben u. a.

Der klassische Kita-Dreigestirn Krippe – Kindergarten – Hort war ja, ganz abgesehen von der Tagespflege, in seinen Einrichtungsformen so einfach nie gestrickt, wie die Begriffe suggerieren. Vielfältige Misch- und Kombinationsformen mussten und müssen immer mitgedacht werden. Dennoch: Die Betreuung der Schulkinder hat in den vergangenen Jahren wohl die stärkste Diversifizierung erfahren. Neben dem Hort als der historisch gewachsenen Einrichtungsform finden wir heute eine Fülle an Institutionen. Ist die neue Unübersichtlichkeit ein Gewinn? Leitlinien der Entwicklung sind bildungspolitische Vorgaben, insbesondere die zu verstärkende Kooperation von Jugendhilfe und Schule, Bedarfslagen von Familien und Finanzierungsprobleme. Sicher wächst das Gesamtangebot, entstehen Synergieeffekte, nähern sich ehedem entfernte Institutionen einander an, können Eltern Beruf und Familie besser unter einen Hut bringen. Dabei scheinen die Bedürfnisse der Kinder selbst etwas aus dem Blick zu geraten. Wir möchten mit diesem Heft in Erinnerung rufen, dass neben den großen Ausbauthemen "Kinder unter drei" und "Familienzentren" die Schulkinder und ihre bedürfnisgerechte Betreuung nicht vergessen werden dürfen.

Aus dem Inhalt:

In der Arbeit in der Kita geht es nicht ohne Beziehung und Bindung zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen und meist sind damit intensive Gefühle verbunden. Die Bindungsforschung gibt erhellende Einblicke in die Bedeutung der Qualität von Bindungen im Kindesalter. Feinfühligkeit und entwicklungsförderliches Verhalten seitens der Erwachsenen ist gefragt. In der Kita-Arbeit nichts Neues? Das Heft gibt einen differenzierten Einblick in die Thematik.

Aus dem Inhalt:

Projektarbeit ist eine Standard-Methodik in Kitas. Aber so selbstverständlich Projekte den Alltag bestimmen, so unterschiedlich ist das, was darunter verstanden wird: vom Waldspaziergang bis zum monatelangen Arbeitsplan mit Dutzenden von Einzelvorhaben, mal von Erwachsenen zielgerichtet vorbereitet, mal unter Regie der Kinder. Das Heft legt das "Eigentliche" an der Projektarbeit (wieder) frei und zeigt Beispiele partizipatorischer Projektarbeit.

Lesen Sie u. a.:

Wie selbstverständlich sind Kinder permanent im kreativen Prozess, um Dinge zu entwickeln, zu bauen, zu gestalten, zu verändern, wieder zu zerstören, zu sammeln, Lösungen zu finden usw. Erwachseneninterpretationen können da stören. Es geht vielmehr um das Erleben von Selbstwirksamkeit, wenn Kinder ihre unverwechselbaren Spuren hinterlassen. Auch der Zugang zu moderner Kunst und bekannten Malern in Museen muss nicht trocken und verstaubt daherkommen. Das Heft zeigt, wie Kunst mit Kindern in der Kita lebendig wird.

Aus dem Inhalt:

Die lernende Kita

Im Zuge der Bildungsdiskussion der letzten Jahre hat die Kita als Lernort einen regelrechten Boom erfahren. Wie man (gut) lernt und welche Bedingungen man dafür braucht, ist bekannt – theoretisch. Wie das aber in der alltäglichen Kita-Praxis umgesetzt werden kann, ist eine immerwährende Aufgabe, und keineswegs nur eine für Kinder. Das Heft nimmt Lernprozesse und deren Organisation in der Kita, also vor allem die Handlungsebene der Erwachsenen, in den Blick.

Aus dem Inhalt:

Portfolio, Entwicklungsordner, Lebensbuch, Bildungsbuch, Könnerheft …Viele Begriffe kreisen um das Thema zur Dokumentation der Lerngeschichte eines Kindes, die nicht mehr wegzudenken ist aus dem pädagogischen Alltag in der Kita. Fragen ergeben sich automatisch und pädagogische Teams stellen sich neuen Aufgaben. Auch Erzieherinnen in der Aus- und Weiterbildung entwickeln inzwischen eigene Portfolios über ihre individuellen Lern- und Bildungsprozesse.

Lesen Sie u. a.:

Die mehrsprachige Kita

Kinder, Eltern und Erzieherinnen mit Migrationshintergrund, zweisprachige Kitas, Dialekte, Englisch im Kindergarten: Die sprachliche Vielfalt in unseren Einrichtungen nimmt zu. Es wird normal werden, mit verschiedenen (Mutter-)Sprachen aufzuwachsen. Die Europäische Union geht vom zukünftig dreisprachigen Bürger aus. Doch was heißt das in der Praxis, wenn Kinder teils ohne deutsche Sprachkenntnisse in die Kita kommen, teils

problemlos zweisprachig parlieren und wenn Eltern außerdem noch Fremdsprachenunterricht fordern?

Lesen Sie u. a.:

Die Jüngsten in den Kitas sind nach wie vor in der politischen und fachlichen Diskussion höchst präsent. Ob es um den quantitativen Ausbau der Krippengruppen oder die Sicherung qualitativ hochwertiger pädagogischer Arbeit geht. Nicht immer steht dabei das Kind – um das es ja eigentlich geht – im Mittelpunkt des Interesses. Gefragt ist eine differenzierte und auch kritische Sicht auf die Bedingungen, die gelingendes Arbeiten ermöglichen.

Aus dem Inhalt:

Elternarbeit ist in Kindertagesstätten und Kindergärten oft ein unbequemes Muss, oft wird die ganze Familie nur zu Sommerfesten oder zum laternenumzug eingeladen. Aber hat die Kita nicht auch jede Menge mit der Familie zu tun? Sie bildet mit ihr einen gemeinsamen Lebensausschnitt, weil die Kinder zwischen den beiden Lebenswelten Familie und Kita pendeln. Sie sind aufeinander angewiesen, vertraglich gebunden, von einer möglichst gelingenden Zusammenarbeit abhängig. Die Kita hat einen familienbezogenen Auftrag und die Familie braucht die Kita als stabilisierenden, unterstützenden und beratenden Faktor in vielen Lebenslagen. Erfahren Sie in diesem Heft, wie aus einer Kindertagesstätte ein Familienzentrum wird und welche positiven Effekte sich daraus ergeben können.

Aus dem Inhalt:

Übergewichtige, koordinationsgestörte, zuckerkranke Kinder: was alles auf Bewegungsmangel zurückgeführt wird. Sicher ist Bewegung für eine gesunde Entwicklung wichtig und ebenso sicher hilft die eine oder andere Turnstunde dem Bewegungsmangel noch nicht ab. Wie alle Entwicklungsbereiche muss auch dieser ganzheitlich gesehen werden – und vor allem gefördert werden! Lassen Sie sich in dieser Ausgabe inspirieren, neue Ideen der Bewegungsförderung auszuprobieren, selbst dabei Spaß zu haben und in Bewegung zu kommen.

Aus dem Inhalt:

Lernmethodische Kompetenzen sind in allen Bildungsplänen und in aller Munde. Doch müssen Kinder wirklich von Erwachsenen geleitet werden, um zu lernen? Lernen Kinder nicht sowieso unbewusst, selbstverständlich und alltäglich? Was bei der Vorstellung von geradlinig effektivem Lernen auch oftmals überesehen wird, ist das versteckte Instruktionsinteresse, nämlich den Kindern einfach mal wieder "etwas beibringen" zu wollen, statt ihre Lernanstrengungen und Lernkreativität zu Ko-Konstruktion anzuerkennen und mit ihnen ihren Bildungsprozess dialogisch zu gestalten. Lesen Sie, wie Kinder im Alltag selbst Verantwortung übernehmen, was die Bildungspläne über lernmethodische Kompetenzen aussagen und wie die entwicklungspsychologischen Hintergründe dieser Kompetenzen sind.

Aus dem Inhalt:

Immer wieder gibt es neue Schlagzeilen von verhungerten Kindern, von Misshandlungen und Vernachlässigung. Die öffentliche Aufmerksamkeit für Kindeswohlgefährdung steigt besonders auch durch die mediale Ausbreitung. Doch die Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sollten sich nicht in Panik versetzen lassen. Aufmerksamkeit und Besonnenheit sind das Gebot der Stunde – und konzentriertes Handeln, wenn Verdachtsmomente für Kindeswohlgefährdung vorliegen. Dieses Heft sol Ihnen hierbei Orientierung geben und praktische Erfahrungen vermitteln.

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

Was bringt Kinder dazu, sich vernünftig zu ernähren? Sicherlich ist der erhobene Zeigefinger, das ständige Prophezeien von körperlichem Elend im Alter, und das konsequente "Wenn-du-nicht-dann Entzug-des-Nachtischs", nicht der richtige Weg. Wichtig sind die richtigen Umstände: Lust und Spaß am Essen, gemeinsames Einkaufen und Kochen, viel Abwechslung und nicht zu viele Einschränkungen. Diese und weitere Anregungen finden Sie in den Beiträgen dieses Heftes näher erläutert.

Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

In diesem Heft geht es um die Suche nach guten Bildern, die Kinder zum Leben ermutigen. Es geht hierbei vor allem auch um die "Übermalung" unserer neurotischen Projektionen und erfahrener Gottesvergiftung. Das Heft gibt Ihnen hierfür viele Anregungen, Gott nicht als Allmächtigen darzustellen, der alles sieht und hört und unnachsichtig abstraft, sondern als "ein Backofen voller Liebe" (Martin Luther). Aber wenn Gott "ein Backofen voller Liebe" ist, wie passt das zusammen mit dem ganzen Bösen in der Welt, wo ist die Liebe und Wärme die er uns geben soll?

Aus dem Inhalt: